相続手続きの進め方②(不動産の登記手続き)

1 はじめに

『相続手続き』の進め方について概略をご紹介をさせていただきました「相続手続きの進め方①(概略)」。

リンクを貼らせていただきますので、ご参照いただければと思います。

今回は、『相続手続き』のうち、「不動産の登記移転手続き」についてご紹介させていただきます。

2 不動産登記手続きの前提

⑴ 不動産に限らず、相続手続きを行なう前提として、まずは、

● 相続人が1人

● 遺産分割協議をおこなった

● 遺産分割調停・審判で調停調書や審判書がある

● 遺言がある場合

のどのケースにあたるかということを意識してください。

⑵ 「法定相続分による相続登記」(遺産分割協議、遺産分割調停・審判、遺言がないケース)

遺産分割協議など相続人間の話合いが成立しない場合でも、相続人の1人により「法定相続分による相続登記」がなされている場合があります。特に相続登記義務化により、とりあえず登記申請を行い、義務化に対応にしておくケースも増えることが予想されます。

こうした「法定相続分による相続登記」については、「保存行為」とされており、遺産分割までの暫定的な位置付けとなります。

ただし、「法定相続分による相続登記」後は、第三者に不動産の共有持分を売却しやすくなり、売却がされた場合の取扱として、遺産分割協議では対応できなくなることには注意が必要です。

第三者が不動産共有持分を購入すると、他の不動産共有持分を持っている者に対して、【共有物分割請求】をおこなってくることもあります。そういったことを専門的に行なう不動産業者も存在しますので、ご不安であれば弁護士へご相談ください。

3 不動産登記移転手続きをおこなうための添付資料

以下のような添付書類が必要となります。

⑴ 単独で登記申請をする場合

① 登記原因を示す書類

「遺産分割協議書(協議証明書)」または「調停調書」または「審判書正本」

※「遺産分割協議書(協議証明書)」の場合、以下の書類が必要なります。

ⅰ 被相続人の出生から死亡までの戸籍関係の書類、相続人全員の戸籍関係の書類

ⅱ 相続放棄の受理証明書(相続放棄がなされている場合)

(ⅰⅱに代えて「法定相続情報一覧図」)

ⅲ 遺産分割協議者の印鑑登録証明書

② 登記申請者の住民票

③ 固定資産評価証明書(登録免許税を決めるため)

⑵ 遺産分割前に「法定相続分による相続登記」がなされている場合

遺産分割の結果、不動産を取得することになった相続人は、登記権利者となり、他の登記された共同相続人は登記義務者として、共同で共有持分移転の登記申請をおこなうことになります。

① 登記原因を示す書類

② 登記済証(「法定相続分による相続登記」を受けた際のもの)

③ 印鑑証明書

④ 住民票

⑤ 固定資産評価証明

4 さいごに

相続手続きでは、事務手続きが面倒な戸籍の収集「相続人の調査」(【法定相続情報一覧図】の作成申請)、相続財産の調査についても弁護士業務として行ないます。

それに加え、預貯金や有価証券などの名義変更、解約手続き、不動産の登記変更手続きも弁護士など専門職に任せる方も増えてきました。

1人の相続人によって「法定相続分による相続登記」を行なわれ、あっという間にその相続人の持分を共有持分を買い取る不動産業者に売却されたケースも増えてきています。そうなると「共有物分割請求」により、該当不動産に住むことも危うくなることもありえます。

「不動産の登記移転」につきましても、相続案件に慣れた弁護士にご相談をされることをオススメいたします。

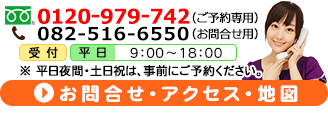

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

平日:9:00~18:00

定休日:土日祝

※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

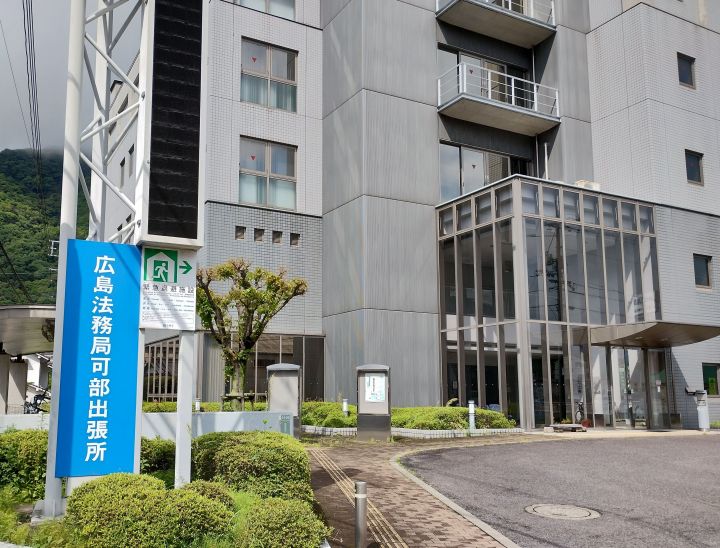

所在地

〒731-0221広島県広島市安佐北区

可部3丁目19-19

佐々木ビル(南棟)2階

可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前

※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742