「遺言執行者」が業務を適切に行なわない場合どうすればいいか

1 はじめに 2 「遺言執行者」の義務について 3 「遺言執行者」の解任事由となる行為 4 「遺言執行者」が適正に業務を行なってくれない場合どうするか 5 「遺言執行者」に弁護士などの専門職を指定するメリット 6 さいごに

1 はじめに

「遺言」の中に「遺言執行者」を指定するメリットについて以前ご紹介【「遺言執行者」を遺言で指定するメリットについて】をさせていただきました。

また、【「遺言執行者」の義務について】もご紹介をさせていただきました。

今回は、「遺言執行者が適正に業務を行なってくれない場合どうすればいいのか」を踏まえ、「遺言執行者」を弁護士に指定するメリットについてご紹介をさせていただきます。

「遺言執行者」にはご家族が指定されることもありますが、現実問題として適正に業務が行なわれていないケースも業務上みかけることがあります。

その理由としては、弁護士などの専門職でない一般の方が「遺言執行者」に就任すると、法的な理解が浸透していないことがあると思います。

3 「遺言執行者」の解任事由となる行為

⑴ 「遺言執行者がその任務を怠ったときその他正当な事由があるときは、利害関係人は、その解任を家庭裁判所に請求することができる。」(民法1019条1項)と規定されています。

つまり、

● 任務を怠ったことの結果として遺言の公正な実現を期待することのできない状況が生じた場合

● その他「正当な理由」:遺言の公正な実現を阻害する事由のある場合

のどちらか2点が解任事由となります。

⑵ 解任事由の具体例

① 「遺言執行者」就任後、長期に渡って遺言の内容を実現しなかった場合

相続人から、相続財産目録の作成・交付や業務の報告を求められたのに、それに応じない場合、任務を怠っていると評価されることがあります(大阪高決平成17年11月9日)。

② 「遺言執行者」が、相続人の一部の利益を代表するような行為をし、その他の相続人の意思を無視した場合

たとえば、相続人の1人と意思を通じて、相続人間で進められた遺産分割協議に遺言執行者が介入し、受贈者全員の意思を無視するような行為をしたことがあげられます(福岡家裁大牟田支部審判昭和45年6月17日)。

③ 「遺言執行者」が成年被後見人となった場合

行為ではありませんが、成年被後見人となったことで、解任に「正当な事由」があることになります。

4 「遺言執行者」が適正に業務を行なってくれない場合どうするか

⑴ 「遺言執行者」に対して、適正な業務を行なうよう申し入れを行ないます。

解任事由の申立ての際の添付書類とするため、文書で申し入れをおこなってください。

⑵ 家庭裁判所に対し、「遺言執行者」の解任の申立てを行ないます。

上記3項で述べた事由を参考に家庭裁判所に対し「遺言執行者」の解任の申立てを行なうことになります。

⑶ 適正に業務を行なってくれない場合の損害賠償請求を検討します。

「遺言執行者」が適正に業務を行なわないことで損害が生じた場合には、損害賠償を請求することも考えられます。

5 「遺言執行者」に弁護士などの専門職を指定するメリット

⑴ 多くの義務を課されることなく、面倒な手続きも行なわなくてよいこと

遺言執行者は就任してから、業務の完了までに多くの義務を課されており、単に預貯金を払い戻すなどの手続きだけで終わるものではありません。

預貯金の払戻しや登記名義の切り替えにしても金融機関、法務局の開いている平日の日中に対応せねばならず、平日にお仕事をされている方にはご負担になると思います。

相続に慣れた弁護士等の専門職に任せることでそうした多くの義務から解放され、面倒な手続きをしなくてよいことになります。

また既に述べたように「遺言執行者」としての業務を怠たることで、損害賠償請求をされる可能性もあります。

遺言執行者を弁護士等の専門家に任せることで、そうしたリスクを回避することができます。

⑵ 相続人間の対立の防止

遺言を作成している場合、遺言の内容で不公平を感じた相続人が不満を募らせることも少なくありません。

そして、たいていの遺言は、遺言でメリットを得る相続人を「遺言執行者」に指定していることも多く、それがため紛争につながりやすい側面があります。

「遺言執行者」として指定された相続人が、自分が取得できる財産についてのみ取得の手続をして、その他の相続人が取得する財産に関しては、紛争を理由に業務をおこなわないことも考えられます。

この点、相続に精通した弁護士を「遺言執行者」として指定した場合には、遺言内容に忠実に従って業務をおこない、執行手続も円滑に進むことが期待できます。

弁護士等の専門家は、公平な立場で手続きを進めるので、仮に遺言の内容に不満を持つ相続人がいても、「この遺言は、メリットを受ける相続人が父母に言って無理矢理作らせたのだろう。」などの不信感が生じることを防ぐことにもつながります。

紛争が起きにくい内容を遺言書の作成時において弁護士に相談し、「遺言執行者」についても専門家である弁護士を指定しておくのが望ましいといえます。

6 さいごに

「遺言執行者」につきましては、自分の意向に沿う遺言の内容を実現するために必要性が高いといえます。

ただし、「遺言執行者」を遺言内で大きな利益を受ける人にしておくことで、他の相続人との間に軋轢を生むこともありえます。

弁護士等の専門家を「遺言執行者」を指定しておくことで、法的な知識のもと、適正に手続きを進めていくことが期待できます。

「遺言書」の作成とともに、「遺言執行者」を指定するか、誰を指定するかについて、弁護士に事前にご相談をされることをおすすめいたします。

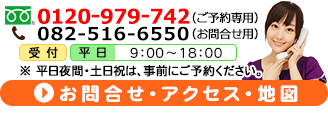

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

平日:9:00~18:00

定休日:土日祝

※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

所在地

〒731-0221広島県広島市安佐北区

可部3丁目19-19

佐々木ビル(南棟)2階

可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前

※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742