「遺留分侵害額請求権」の行使方法について (内容証明郵便を相手が受け取らなかった場合)

1 はじめに

以前の投稿にて<「遺留分侵害額請求権」の行使方法>について ご紹介をさせていただきました。

遺留分権利者となった相続人は、受贈者又は受遺者に対して、「遺留分侵害額請求権を行使」する意思を示さないといけませんが、「遺留分侵害額請求」の行使方法は、1年間の消滅時効との関係で、侵害額請求を行なったのか、行なった時期はいつかが問題になりえますので、内容証明郵便で行なうことが実務上一般的です。

今回は、「遺留分侵害額請求権」を行使するにあたり、その意思表示が記載された内容証明郵便を相手方(受贈者又は受遺者)が受け取らなかった場合、どうすればいいのかについてご紹介をさせていただきます。

2 「遺留分侵害額請求権」の行使方法について

⑴ 「遺留分侵害額の請求権」は、遺留分権利者が、請求権の行使しないといけません(民法1048条)。

⑵ 遺産分割協議の申し入れを、遺留分侵害額請求の行使と考えられるか。

遺産分割協議の申し入れと遺留分侵害額請求は、法律上異なるので、遺産分割協議の申し入れが当然に遺留分侵害額請求の意思表示を含むとはいえません。

ただし、「被相続人の全財産が相続人の一部の者に遺贈された場合において、遺留分減殺請求権を有する相続人が、遺贈の効力を争うことなく、遺産分割協議の申入れをしたときは、特段の事情のない限り、その申入れには遺留分減殺の意思表示が含まれていると解すべきである。」<最高裁平成10年6月11日判決>とされており、「遺産分割協議の申し入れ」に関して例外的に黙示の遺留分遺留分減殺(侵害額)請求を認める余地があるとされています。

3 相手が内容証明郵便を受け取らなかった場合どうすればいいのか

⑴ では、遺留分侵害額請求の行使が記載された内容証明郵便を相手方が受取り拒否をするなど受領しないケースではどうすればいいのでしょうか。

そうした事案についても、上記<最高裁平成10年6月11日判決>では以下のように述べています(裁判要旨より)。

「遺留分減殺の意思表示が記載された内容証明郵便が留置期間の経過により差出人に還付された場合において、受取人が、不在配達通知書の記載その他の事情から、その内容が遺留分減殺の意思表示又は少なくともこれを含む遺産分割協議の申入れであることを十分に推知することができ、また、受取人に受領の意思があれば、郵便物の受取方法を指定することによって、さしたる労力、困難を伴うことなく右内容証明郵便を受領することができたなど判示の事情の下においては、右遺留分減殺の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認められる。」

⑵ 注意点

● 原則として遺留分侵害額請求の意思表示が相手に「到達」することが必要です。

民法は、意思表示が「到達」した時に、その法的効果が発生することを原則としています(民法97条1項:到達主義)。

そのため、遺留分侵害額請求の意思表示を郵便で行なう場合、相手が受領すれば「到達」になります。

● 郵便配達員が配達をしたが、不在や受取拒否の場合

不在の場合には再配達依頼書などの郵便ポストへの投函、受取り拒否の場合には、配達員が玄関等まで文書を持参し、それが受取り拒否されているといえます。

前記平成10年6月11日判決では、不在配達票の存在、再配達依頼はさしたる労力も必要でなかったこと、代理人弁護士が内容証明郵便以外にも普通郵便で送付していたことなどの総合的な事情から、遺留分減殺(侵害)の意思表示は、社会通念上、受取人の了知可能な状態に置かれ、遅くとも留置期間が満了した時点で受取人に到達したものと認めました。

この判決から時間も経ち、改正後の民法97条2項は、新しい内容となっています。それは、相手方が正当な理由なく意思表示の到達を妨げたときは、通知が通常到達すべきであった時に到達したものとみなされるというものです。

民法の改正を踏まえると <遺留分侵害額請求の内容証明郵便が送付された場合>

→ 受取り拒否:民法97条2項が該当しうるケース。

ただし正当な理由の有無が関わってきます。

そのため、相手方が受取り拒否をしたからといって、意思表示の到達が認められると安易に考えるのは早計です。

→ 不在で保管期間満了によって還付された場合:到達されるとみなされるか否かは総合事情によるものと思われます。民法97条2項も該当しうるケース。

⑶ 「到達」と判断されるためには

内容証明送付が届かなかった場合、事前に遺留分侵害額請求の意思表示を伝える他のやりとりをしていれば(そのやりとりの証拠があれば)、意思表示は到達されたとみなされる可能性は高くなります。

そのため、他の方法で遺留分侵害額請求の意思を相手に伝えておくなど、次善の策を考えておく必要があります。

① まず、前提として時効期間間際のぎりぎりでの対応はできるだけ避けましょう。

② 普通郵便・特定記録郵便を併用しましょう。

③ 相手との会話の(電話)録音(日時もわかるように)をしておきましょう。

④ 相手にメール・LINE・SMSを送信しておきましょう。

⑤ 相手と住所が近いなら、相手の住所地のポストに遺留分侵害額請求の意思表示を示した文書の投函、その文章自体と文書投函を録画するなどを試みることも考えてみてください。

⑥ 遺留分侵害額請求の内容証明郵便は、複数回試みてみましょう。

⑦ 相手方自宅に内容証明郵便を送付しても受取りを拒否、不在で郵便が返送されるなら、慎重な配慮を尽くした上で、相手方の勤務先に相手方宛の内容証明郵便を送付することを検討してみましょう。

⑧ 遺留分侵害額請求は、調停前置の事件ではありますが、相手が内容証明郵便を受取りもしないケースでは、いきなり訴訟を提起することも考えてみましょう。

なお、遺留分侵害額請求の調停の申し立てでは時効は中断しないことに注意してください。

など以上の対応も必要と考えていますので、ご参考にして頂ければと思います。

4 さいごに

遺留分侵害額請求権は、遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈(遺言により財産を無償で譲ること)があったことを知った時から1年で、時効により消滅します(民法1048条前段)。

葬儀や四十九日、受贈者又は受遺者が言ってくるだろうと相手の出方を待っているうちに時効となってしまうことがよくありますので注意が必要です。

遺留分について関心がおありの方は、相続に詳しい弁護士に相談されることをお勧めします。

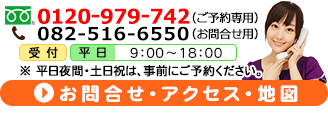

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

平日:9:00~18:00

定休日:土日祝

※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

所在地

〒731-0221広島県広島市安佐北区

可部3丁目19-19

佐々木ビル(南棟)2階

可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前

※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742