相続での負債の取り扱いについて

1 はじめに

相続(遺産分割など)についてご相談を受ける際、借金・ローンなどの『負債』(相続債務)について、相続上どのような扱いになるかはよく問題となります。

今回は、相続時の『負債』(相続債務)の取扱いについて基本的な考え方をご紹介させていただきます。

2 相続時の『負債』の取扱い

借金やローンなどの金銭債務は、被相続人が亡くなられると、各相続人が相続分に応じて当然に金銭債務を引き継ぐことになります(最判昭和34年6月19日判決)。

たとえば、父親が亡くなり、遺言はありません。

父親に1000万円の借金がありました。

子2人が相続人の場合、子の相続分は1/2ずつになります。そうなると、子は500万円ずつの借金(金銭債務)を当然に引き継ぐことになります。

3 「相続分に応じて」の意味

⑴ 遺言がない場合

「相続分に応じて」の「相続分」は、『法定相続分』のことになります。

⑵ 遺言で相続分の指定をしている場合

遺言で相続分の指定がなされているケースとしては、あくまで参考レベルになりますが、「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させるという遺言があった場合」として、最高裁平成21年3月24日判決が、以下のように判断しています。

「相続人のうちの1人に対して財産全部を相続させる旨の遺言により相続分の全部が当該相続人に指定された場合,遺言の趣旨等から相続債務については当該相続人にすべてを相続させる意思のないことが明らかであるなどの特段の事情のない限り,当該相続人に相続債務もすべて相続させる旨の意思が表示されたものと解すべきであり,これにより,相続人間においては,当該相続人が指定相続分の割合に応じて相続債務をすべて承継することになると解するのが相当である。」と判断しました。

ある相続人が相続財産を全て相続すると指定されている場合、相続人間においては、その相続人が債務も全て承継すると判断したのです。

ただし、同判決において、債権者に対しては、「もっとも,上記遺言による相続債務についての相続分の指定は,相続債務の債権者(以下「相続債権者」という。)の関与なくされたものであるから,相続債権者に対してはその効力が及ばないものと解するのが相当であり,各相続人は,相続債権者から法定相続分に従った相続債務の履行を求められたときには,これに応じなければならず,指定相続分に応じて相続債務を承継したことを主張することはできない」と述べています。

遺言によって相続分の指定をしたとしても、相続債務の債権者には、法定相続分に従って支払いをすることになります。

⑶ 小括

遺言である相続人が全て相続するケース:相続人間では、全て相続する相続人が負債も全て引き受ける。

遺言で各相続人に対し資産を割り振っているケース:原則的には、法定相続分で負債が割り振られる。

と考えられます。

4 相続債務の「遺産分割審判」・「遺産分割調停」での取扱い

既に述べたように、金銭債務は相続分に応じて当然に分割されます。

そのため、金銭債務は「遺産分割審判」の対象とはなりません。

「遺産分割審判」の前に行なわれることが多い「遺産分割調停」では、相続人間の合意があれば、遺産分割の対象として、相続分とは違う相続債務の負担割合を決めることも可能です。

5 さいごに

「相続債務」が多額になる場合、その負担をどうするのか相続人間で問題となることは少なくありません。

上記のように、「相続債務」が当然に法定相続分として分割されるとしても相続人間で不平等になることはありえます。

そのため、こうした事案でお困りの際には、相続に詳しい弁護士にご相談をされることをオススメいたします。

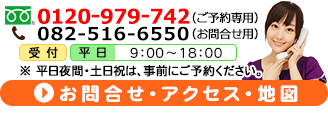

受付時間

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 午前 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

| 午後 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |

平日:9:00~18:00

定休日:土日祝

※ご予約の上、土日及び営業時間外の対応も承っております。

所在地

〒731-0221広島県広島市安佐北区

可部3丁目19-19

佐々木ビル(南棟)2階

可部街道沿い、広島市安佐北区総合福祉センター隣、上市バス停すぐそば、サンリブ前、もみじ銀行可部支店前

※ 駐車場は、福祉センター裏手にございます。

0120-979-742